Вообще, тема софтверных стратегий последнее время сильно пересекается с политикой и геополитикой будущего. Однажды я уже затрагивал тему стратегий глобальных софтверных игроков в докладе "Успешные и проигрышные стратегии софтверных компаний".

Я придерживаюсь точки зрения, что софтверная индустрия более подвержена глобализации, чем любая другая. Складывается ситуация, что любая индустрия, продукты которой могут доставляться по интернету, фактически начинает конкурировать уже не в рамках локальных территориальных рынков, а в глобальном международном рынке. Это новая реальность, которая меняет требования к финансированию компаний, к скорости развития, к стратегическим союзам.

Позволю себе использовать русский перевод статьи, сделанный Петром Диденко в своем блоге.

============================================================

Тим О’Рейли, “Война за Веб”

В пятницу, как обычно, мой последний твит из твиттера был автоматически отправлен в новостную ленту на Facebook. Однако, в этот раз Tom Scoville заметил отличие: ссылка в постинге на Facebook больше не была кликабельной.[spoiler]

Выяснилось, что множество людей тоже заметили эту особенность. Сайт Mashable писал об этой проблеме в субботу утром: Facebook не даёт ссылкам ссылаться.

Если вы используете ссылки (например, Bit.ly, TinyURL) в своих твитах и затем с помощью специального приложения для Facebook загружаете твиты на этот сервис, в итоге ссылки не будут оформлены как ссылки, и на них нельзя будет кликнуть. Вашим друзьям понадобится скопировать их вручную в буфер обмена и вставить в браузер чтобы они заработали.

Если такое поведение Facebook было задумано его администрацией, то это чрезвычайно странное решение: мы предпочли бы думать, что это всего лишь доставляющий неудобства баг, и нам стоит написать об этом в Facebook чтобы они там разобрались, что к чему. С большой долей уверенности можно говорить, проблемы были на всём сайте, а не у одного пользователя.

Как выясняется, проблема касается не только ссылок, импортированных из Twitter. Все указывающие наружу ссылки были временно отключены за исключением случаев, когда пользователь явно добавил их как объекты специального типа, «ссылки», через особый диалог “Attach”. Я зашёл на Facebook и попробовал отправить ссылку на этот блог прямо через интерфейс обновления статуса и увидел то же: ссылки больше не делались кликабельными автоматически. На картинке ниже вы видите адрес, на который я пытался сослаться с Facebook.

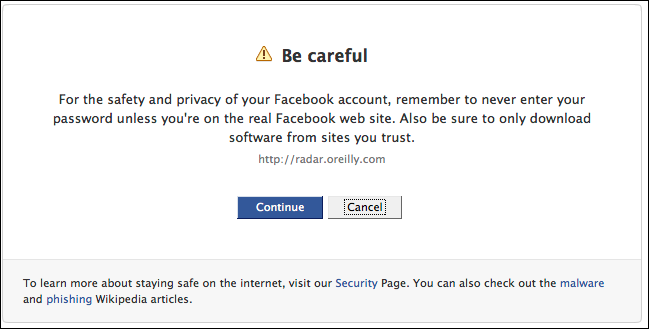

Проблему быстро решили, и ссылки в статус-апдейтах теперь снова кликабельны. Все предпочли думать, что фактически это был технический баг, а не заговор. Стоит отметить, что некоторые также подозревали и обратное, зная о тех усилиях, которые Facebook тратит на предупреждение нас, пользователей, что кликая по ссылке наружу они покидают прекрасный, уютный и безопасный Facebook и отправляются в большой, плохой и ужасный Интернет:

Лично я уверен, что всё это было не со зла со стороны Facebook. В конце концов, Facebook действительно пытается дать пользователям инструменты для управления степенью доступности информации, которую они там размещают. Ожидания, что вся информация на вебе будет повсеместно и легко доступна, не обязательно должны по умолчанию распространяться и на огромное количество приватных данных, размещаемых на Facebook. Но давайте не дадим себя дурачить: Facebook — это сайт абсолютного нового типа, мир в себе самом, и работает он по другим правилам.

Но это утверждение справедливо не только по отношению к Facebook.

Apple iPhone — крутейшее устройство для доступа к вебу, и, как и Facebook когда речь идет о вебе, он работает по правилам, совершенно отличающимся от общепринятых на рынке. Кто угодно может сделать веб-сайт или выпустить новое Windows-, Mac OS или Linux-приложение без чьего-либо разрешения. Но что произойдет, когда вы попытаетесь сделать приложение для iPhone? Это требует высочайшего благословения со стороны Apple.

Конечно, есть шикарная лазейка: можно написать веб-приложение, которое пользователь может сохранить как запускаемую программу на своём телефоне. Но такие веб-приложения имеют жесткие ограничения — ключевые возможности телефона недоступны веб-приложениям. Стандарт HTML 5 может предлагать какие угодно новые фичи, похожие на функции обычных программ, но они будут работать только в веб-приложениях и не получат доступа к ключевым фукнциям телефона — так, как это задумал Apple. И как мы видели ранее в этом году на примере отказа в приёме приложения Google Voice, Apple не стесняется блокировать приложения, которые, как они считают, наносят потенциальный вред их собственному бизнесу или бизнесу партнёров Apple.

Прямо сейчас мы наблюдаем очередную войну против принятых правил прозрачности веба: угрозу Руперта Мердока удалить данные Wall Street Journal из поискового индекса Google. При том, что большинство людей повторило очевидную истину «сделать это будет равно суициду для журнала», несколько несогласных обозревателей отметили и некоторые сильные стороны решения Мердока. Mark Cuban заявляет, что Твиттер сейчас превосходит Google по части поиска инфомации о происходящих прямо сейчас новостях. Jason Calacanis выступил еще более провокативно, предложив (за несколько недель до заявления Мердока) всем крупным СМИ, которые хотят избавиться от Google, паразитирующего на их эксклюзивной информации, заблокировать индексацию Гугла и заключить сделку с Microsoft, чтобы их информация находилась только поисковиком Bing.

Конечно, Google этого просто так не оставит и, возможно, предложит газетам собственные особые условия, что приведёт к войнушке, по сравнению с которой даже браузерные войны 90-х покажутся сущей ерундой.

Я не говорю, что News Corp и другие основные медиа воспользуются предложенной Джейсоном стратегией или что она сработает, если они это сделают. Но мне становится ясно, что мы двигаемся в направлении кровавого периода конкуренции, которая будет очень недружественной по отношению к тому открытому вебу, каким мы знаем его сегодня.

Если вы следите за моими мыслями о Вебе 2.0 с того момента, когда я начал делиться ими, вам известна моя убежденность, что мы все участвуем в очень долгом проекте с целью построить операционную систему, основой которой будет сам интернет (взгляните на программу первой O'Reilly Emerging Technology Conference 2002 года (pdf)). В своих докладах в течение прошедших лет я утверждал, что существует две модели операционных систем, которые я описал как «Одно кольцо, чтобы управлять всеми» (One ring to rule them all) и «Слабо связанные маленькие кусочки» (Small pieces loosely joined). Последний вариант иллюстрировался позднее созданной картой маршрутизации интернета.

Первая модель — мир типа «победитель-получает-всё», похожий на судьбу Microsoft Windows на PC. Мир, обещающий простоту и удобство использования, но всё заканчивается ограничениями на выбор поставщика ОС как для пользователя, так и для разработчика.

Вторая модель — операционная система, которая работает как сам интернет, как веб, как open source ОС типа Linux: мир, который менее управляем кем-то конкретным, менее отполирован. Такой мир, который постоянно генерирует инновации, так как каждый может предложить свои идеи рынку, не спрашивая у кого-либо разрешения.

Я указал несколько путей, которыми большие игроки вроде Facebook, Apple и News Corp потенциально разрушают ту самую модель интернета, построенную на слабо связанных маленьких частях-кусочках. Но вероятно, самое устрашающее — это такие вот естественные монополии, созданные эффектами под названием Веб 2.0.

Одно из озвученных мной предположений по поводу Веб 2.0 заключается в том, что архитектура, качество систем становится лучше, когда ими пользуется больше людей, а также что со временем такие системы имеют тенденцию становиться монополиями.

И так как мы выросли с одним доминирующим поисковиком в нашем сознании, с одной доминирующей онлайновой энциклопедией, с одним доминирующим интернет-магазином, с одним доминирующим сайтом онлайновых аукционов, с одним доминирующим сайтом частных объявлений, мы внутренне подготовили себя и к одной доминирующей социальной сети.

Но что происходит, когда компания, являющаяся одной из этих естественных интернет-монополий, пытается использовать своё монопольное положение для того, чтобы доминировать и в других, смежных областях? С восторгом и одновременно с тревогой я наблюдал за тем, как Google занял доминирующее положение на рынке поиска и использовал его для получения контроля над другими, смежными рынками приложений, где главное — данные. Я впервые отметил это, когда речь шла о распознавании речи, но пока что самое сильное влияние это имело на рынок сервисов, построенных на автоматическом определении местоположения.

Несколько недель назад Google представил бесплатный навигатор для телефонов на базе Android. Это прекрасная новость для покупателей, которые раньше могли получить ту же фукнциональность, только купив специализированное GPS-устройство или дорогое приложение для iPhone. Но это также и знак о том, насколько конкурентным становится веб как рынок и насколько сильным становится Google, потому что там понимают, что данные — это как знак Intel Inside для следующего поколения компьютерных программ.

Nokia заплатит 8 миллиардов долларов за компанию NavTeq, ведущего поставщика аналогичных навигаторов. TomTom, производитель GPS-устройств, заплатил 3.7 миллиарда долларов за компанию TeleAtlas, второго по размерам игрока на том же рынке. Google «втихую» разработал аналогичный сервис и теперь раздаёт его желающим бесплатно — но только для своих бизнес-партнёров. Остальным придется всё так же платить большие деньги NavTeq и TeleAtlas. Ещё Google подлил масла в огонь, добавив соответствующие функции в свой сервис Street View.

Наиболее интересно то, что этот шаг даёт нам возможность представить, как будет выглядет конкуренция Google и Apple в будущем (прочтите анализ основных фактов об этом от Bill Gurley). Apple контролирует доступ к доминирующему клиентскому устройству для мобильного веба, а Google контролирует доступ к наиболее важным мобильным приложениям и пока что сделал их доступными бесплатно только для Android. Google силён не только в поиске, но и в картографии, распозновании речи, автоматическом переводе и в области других приложений, где главное — огромные базы данных, которые никто больше не может предоставить. Microsoft и Nokia контролируют сравнимые активы, но они скорее конкуренты Apple, и в отличие от Google, их бизнес-модель заключается в продаже доступа к этим активам, а не в раздаче их «забесплатно».

Возможно, кто-то из них сможет договориться о правилах достойной игры друг с другом, и мы увидим продолжение того открытого веба, которым мы наслаждались последние два десятилетия. Но я ставлю на то, что это соревнование примет ужасные формы. Мы двигаемся к войне за контроль над вебом. И более того, что ещё важнее, это — война против веба как открытой платформы. Вместо этого мы видим становление Facebook как платформы, Apple как платформы, Google как платформы, Amazon как платформы — огромные компании жестоко сражаются, пока одна из них не станет царём горы.

Сейчас время, когда разработчики должны заявить о своей принципиальной позиции. Если вы не хотите повторения эры PC, ставьте на открытые системы. Не дожидайтесь, когда станет поздно.

PS. Одно предсказание. Microsoft будет становиться лидером в открытых веб-платформах, поддерживая открытые веб-сервисы от множества независимых игроков. Это похоже на то, как IBM всё же стал главным другом Linux для enterprise-рынка.

====================================================================Доступность интернет проектов по всему миру - по своей идеологии создает уникальные, необычайно быстро растущие монополии.

Я обращу ваше внимание на слова Тима

И так как мы выросли с одним доминирующим поисковиком в нашем сознании, с одной доминирующей онлайновой энциклопедией, с одним доминирующим интернет-магазином, с одним доминирующим сайтом онлайновых аукционов, с одним доминирующим сайтом частных объявлений, мы внутренне подготовили себя и к одной доминирующей социальной сети.

По сути получается, что "кто первый встал - того и тапки". Практически неограниченное финансирование, которое получается привлечь у тех кто первый, делает их позиции неконкурентно устойчивыми. Начинает работать "монополизация рынка ценой рекламы", покупка активов, убийство целых сегментов софта выпуском бесплатных продуктов...

Очень показательный пример сейчас демонстрирует Google с выпуском бесплатного навигатора. Компания может себе позволить выпустить бесплатный софт и в течение нескольких лет обеспечивать доступность бесплатного ПО, тем самым убивая целый сегмент рынка. И когда на нем уже не останется никого жизнеспособного - фактически монополизировать рынок. Какие следующие рынки на очереди?

Представьте себе, если бы это случилось в обычной индустрии. Например, Audi начал отдавать свои машины бесплатно, и делал это в течение 5-10 лет. Все другие заводы умерли бы полностью, просто перестали существовать, устарели морально технологии. И уже через 10 лет Audi смогла бы поставить любую цену за машины, конкуренции бы не возникло. (Кстати, отличная мысль, надо выпустить бесплатную машину в которой нельзя будет отключить рекламные сообщения для водителя и пассажиров

)

)

Подобные подходы часто используются на рынке и обычно контролируются антимонопольным комитетом. В обычной отрасли компании были бы ограничены, закрыты и не смогли выдавить игроков с рынка. Может в софтверной отрасли не разбираются комитеты и не видят угроз? Не думаю...

Кстати, Майскрософт, уже пользовалась подобной методикой в войне браузеров, в том числе против Netscape. Вообще, подобная стратегия наиболее действенный и сильный ход хорошо профинансированного монополиста для захвата соседних, интересных ему рынков.

Любая монополия - это плохо. Все с этим согласны.

Microsoft в моем понимании тоже монополист. Причем монополист, который пока не смог использовать свое монопольное положение в ряде областей, чтобы получить монополию в соседней, крайне интересной ему теперь области - вебе.

Действия Google на рынке очень ярко характеризуют компанию как монополиста.

Да, сейчас все хлопают в ладоши и радуются бесплатным вкусностям, которые дает Google.

Но "бесплатный сыр только в мышеловке"... мы платим и заплатим за бесплатное или вниманием, или потерей рынков, индустриальных сегментов, или контролем над нашими данными...

Предстоит еще обдумать те изменения, которые происходят в мире. Но определенно, мы должны научиться видеть и понимать стратегии лидирующих компаний, государств и правила, по которым будет жить новый, несвободный веб.

Вот что вызывает бОльшую тревогу: растущее число симптомов хабраплесневения блога "Битрикса".

Это более значимая проблема 8)

2. Хабра-плесень... Ну, как известно, Хабр - место концентрации офисной плесени, только не всякой, а связанной с ИТ. Там предпочитают ныть и критиковать. Однообразно и уныло. Чуть-чуть интеллектуальнее, чем блондинки на ЛивИнтернете, но тем не менее. И увы, эта мозхговая плесень захватывает все новые и новые рубежи, в других блогах. Что и демонстрирует нам топикстартер.

Где-то так 8)

Можно спрогнозировать, такие:

1. Рынок антивирусных программ, как платных, так и бесплатных может приказать долго жить, по аналогии с ситуацией с бесплатным Internet Explorer. Пишут, что в ОС MS Windows Vista и Windows 7 идут активные работы по совершенствованию встроенных Защитника Windows и Брандмауэр Windows. Производители антивирусного ПО сильно беспокоятся, а в MS их утешают, мол, не бойтесь, разработки у нас ещё простенькие.

2. Microsoft развивает бесплатные приложения Windows Live и Office Live Workspace. Есть над чем подумать производителям корпоративных порталов.

3. Google работает над бесплатным сервисом «интернет-магазин». Есть над чем подумать фирмам, специализирующемся на создании ПО для интернет-магазинов. Тем более, что уже в руках Google, web-аналитика сайта, поиск по сайту, заработок на рекламе через AdSense, раскрутка сайта через AdWord, и, самое главное, индексирование самого сайта в поисковой системе, т.е. карты сайта, описание параметров в URL, советы вэб-мастерам и по SEO.

Предстоит еще обдумать те изменения, которые происходят в мире. Но определенно, мы должны научиться видеть и понимать стратегии лидирующих компаний, государств и правила, по которым будет жить новый, несвободный веб.

Касательно совершенствования компонентов и модулей 1С-Битрикс, думаю, что уже нет смысла тягаться с Google в аналитике, поиске и т.п., где есть параллельный функционал, тут будет «несвободный веб». На мой взгляд, лучше бросить силы на качественную интеграцию БУС с уже имеющимися сервисами Google и другими и встроенного улучшения удобства БУС в направлении работы с HTML 5 и CSS 3, т.е. работа с шаблонами страниц и компонентов.

Кстати, большой плюс бесплатного «несвободного веба» в том, что мелкий индивидуальный пользователь и малый бизнес, включая в России, будут подтянуты до использования сервисов качества мирового уровня, который сейчас доступен только среднему и крупному бизнесу. Будет расслоение средних пользователей, совсем маленьким и юрким будет легче опереться на готовые шаблоны, а крупным всё равно, как жили, так и будут жить, пока их не поглотят иностранцы.

Как я понимаю стратегию Google, им неинтересны текущие рынки с текущими операционными системами. Или Веб или своя операционная система под веб. Это стратегия ухода от лобового столкновения с МС в области, где они сильны максимально.

Да, мы думаем об этом и будем готовы интегрироваться с ними или с кем-то другим, кто будет хотеть съесть рынок офисных приложений.

Я думаю, что пока это ниша Амазона, тут Google не в своей тарелке.

В чем-то и так. Но очень недальновидно. Лучше поддерживать Яндекс, тогда, добиваясь таких же сервисов и иметь своего локального конкурентного игрока.

Регулярно сообщают, что российские программисты занимают первые места на мировых олимпиадах по программированию, т.е. можно сказать, что имеют лучшую личную теоретическую и практическую подготовку, чем американские. Аналогично, и программисты из Китая, где тоже сильная базовая техническая подготовка в ВУЗах.

Но, если посмотреть на результаты трудов российских и китайских программистов в своих собственных странах глобально, то можно увидеть, что ими не создано никакого программного обеспечения (ни операционной системы, ни антивирусной программы, ни языка программирования, ничего, аналогичного по популярности автомату Калашникова), про которое весь мир мог бы сказать: «Молодцы, такая удобная и полезная для всех программа, хоть маленькая, да удаленькая, нашли себя, спасибо большое, выручили, хоть одну проблему можно снять надолго.» А, про американских программистов, такую похвалу сказать можно про целый ряд общеизвестных программ, хотя они олимпиады не выигрывают.

Я много думал, как такое может быть и остановился на мысли: в наших и китайских ВУЗах, действительно, готовили или готовят отличных технических специалистов, инженеров но, по сути, эксплуатационщиков оборудования и программ. Квалифицированнейших эксплуатационщиков, которые могут разобраться с инструкциями, приложить смекалку и выжать из железа и программ всё по максимуму, настроить отлично, разобраться и решить любую проблему, починить, крякнуть или перепрошить, соединить между собой, что угодно.

Короче, эксплуатировать могут великолепно, а вот изобрести или сотворить новое с нуля или просто своё, полезное всем – нет примеров.

Получается, какой смысл поддерживать Яндекс, когда Яндекс не нужен никому в мире, кроме нас самих и то, возможно, временно. А, Гугл нужен всем. Не лучше ли быть лучшими эксплуатационщиками по Гуглу, чьим опытом сможет воспользоваться весь мир (в смысле, можно будет найти достойную работу и зарплату в любой стране мира при любых обстоятельствах), или будем делать ставку на Яндекс, он нам нужен, стратегически?

Но, к сожалению, вопросы, подымаемые в этой теме, в рамках данной площадки не могут быть решены. Это всё равно, что сидеть с кумом на кухне и решать "Вводить войска в Ирак или не вводить?".

Алексей Комаров частично коснулся истинной причины... но не назвал её. Причина - "односторонний патриотизм". Т.е. твоё государство или твой босс (в зависимости от формы собственности) предлагают тебе взять на себя в одностороннем порядке обязательства в любви и преданности: "Отдайся нам! И, вот тебе - почетная грамота". (Вспомнил фильм "Гений-2" с А.Абдуловым - мало, что изменилось!?)

Или, может быть, вам когда-нибудь довелось встретить текст следующего содержания: "Яндекс приглашает отечественных программистов взять участие в разработке нового перспективного проекта, и гарантирует уровень мотивации, о котором мечтает каждый специалист проектных команд Гугл и Микрософт"?

Вы, может быть, подумаете: "Приземлённая субстанция"?

Пусть. Но проблема, как раз в том, что там, за границей (за дальней границей, ибо живу я в Украине) давно вразумели истинную сущность "приземлённой субстанции", и давно этим знанием пользуются. У нас, в пост-СССР, тоже прекрасно понимают сущность "приземлённой субстанции"... но, всё же, до сих пор "выковывают человека нового типа".

Это, кстати, также объясняет аналогичную ситуацию в Китае, где тоже "выковывают".

Не соглашусь с Алексеем Комаровым в том, что наши специалисты не способны изобрести что-либо, сотворить "новое с нуля". Могут!!!

Но нет мотивации.

Приведу простой пример.

Потребовалось мне на кухне новую мойку установить (было это лет 5 назад). В силах ли я установить её самостоятельно? Безусловно. Но... вся моя сущность протестует против этого, потому как я считаю, что каждый должен заниматься своим делом, а за счет вырученных средств - решать другие свои жизненные потребности.... Пришли два сантехника - подзаработать, так сказать. Пол час работы (затягивая процесс, всеми правдами и неправдами деланной видимости) - 10USD - и я, в который раз, перед элементарной философской банальностью: "Сколько я за пол часа могу заработать на своём ПК?". А разработчик новой операционной системы? А сколько "необходимо-достаточно" выиграть Олимпиад, для того, чтобы "шабашить" на установке сантехники?

Опыт показывает, что не я один это понимаю. Более того, мои коллеги (по эксплуатации систем промышленной автоматизации) в свободное от работы время "шабашат" именно установкой сантехники и разных-там бойлеров, монтажом электропроводки и т.д. - т.е. они уже приняли руководство к действию.

Улавливаете? Они не стали искать счастья в коридорах конструкторских бюро, проектных институтах... - потому как, специалисты этих проектных организаций зарабатывают не больше, а, под час, и меньше. А ведь среди них есть толковые кадры - бывшие победители Олимпиад!

Я сознательно ушел в иную, отличную от Веб-разработки, плоскоть для примера, чтобы лишний раз не подставлять Сергея, и ... других. Но, я думаю, он также понимает, что провести локализацию какого-либо сайта и разработать модуль локализации - это, как говорят в Одессе, "две большие разницы".

Итого.

Государство взывает к "односторонней патриотичности".

Сегодняшние победители Олимпиад уже завтра будут стоять перед выбором: КУДА ДАЛЬШЕ?

Да, им будут предлагать... будут врать, обещая... но мотивации-то не будет!

Или будет "неадекватная мотивация", где за "мозг и потенциал победителя Олимпиад" предложат мотивацию, которая, в лучшем случае, на 50% превысит "шабашку" сантехника.

А ведь он - ТАКОЙ - один из 100000!

А если сопоставить количество сантехников и "победителей Олимпиад" по России?

И ещё.

Сегодня, где-то прочитал про сайт одному из российских губернаторов за 4 млн.рублей. Что такого можно вообще придумать "напрограммить" губернатору на 4 млн.??? Вот, здесь также кроется причина. (Этим я хотел несколько оправдать сантехников, что не только, да и вовсе не в них дело. Экое дело, заработать на разработке сайта 4 млн.! Если бы эти средства реально достались хлопцам, я бы с выдохом сказанул: "Ну, наконец-то!", - потому как, это и есть реальный уровень мотивации, который должен иметь толковый специалист, чтобы выгодно отличаться от сантехника. Однако, все ведь прекрасно понимают, что это за "схема", и как она работает.)

Вот, вам, и патриотизм, в виде вопроса о том "Как часто губернатор задумывается о победе Яндекса во всём мире?".

Вы, дескать, погутарьте тут, как патриотично защитить интересы российские в Интернете, а мы, по долгу службы, уж будем решать сложнейшие проблеммы "как освоить средства?".

УТЕЧКА МОЗГОВ...

и да! правильно - нет нормальной мотивации работать здесь, в россии.. сколько имеют там программисты и сколько здесь? и даже не в абсолютных данных, а в процентных если посчитать - всё равно НАМНОГО больше... и условия работы.

Я написал, что не видел примеров российских разработок, полезных (конкурентоспособных) для использования всему миру, и мне жалко, что их нет. Обычно, когда речь заходит о таких примерах, то чаще всего, вспоминают антивирус Касперского, который удерживает определённые рынки сбыта в России и за рубежом.

Мне раньше нравился пример антивируса Касперского. Ведь, поначалу, антивирус тормозил, что вспоминают многие до сих пор на форумах и в блогах, но, потом, программу отладили так, что не было никаких претензий, вплоть до версии KIS2009, был отличный продукт мирового уровня, вполне конкурентоспособный по качеству и цене. А, сейчас, в связи с переходом на ОС Windows 7, выпустили совместимый с ОС KIS2010, версия 736 Critical Fix 2. И, началось, опять, всё по новой – у многих тормоза на тормозах с Проводником и IE8, поток жалоб на их сайте и в интернете у кого Windows 7 и Vista, вот, теперь уже несколько недель все ждут и ждут исправление Critical Fix 3 или переходят на другой антивирус. Короче, даже у, почти, единственного российского продукта мирового уровня нет возможности наладить стабильную работу, считай разработку и отладку, опять, на те же грабли наступили. И, мне жалко, что так получается, я понимаю, что люди трудятся, разрабатывают, придумывают что-то новое, интересное для рынка и хотят как лучше. Даже, финансово сами заинтересованы, чтобы было как лучше, а не выслушивать нарекания. Но, в реальности, трудно, оказывается, воплотить задумки, почему не ясно. Плюс, как уже писал выше довлеет то, что Microsoft может выпустить обновление к Windows 7 и Vista, содержащие улучшенный встроенные антивирус и брандмауэр. Кому тогда будет нужен платный антивирус?

В общем, есть особенности в разработки российских программ, в которых не виноваты конкретные программисты, я думаю. Даже, конкретные менеджеры программистов не виноваты, потому, что среди них есть отличные профессионалы.

Наверное, каждому и лично, и фирме постоянно нужно будет искать своё место и нишу на рынке. И, касательно ПО, если эту нишу, хотя бы маленькую, удастся найти на мировом рынке, на мой взгляд, так будет значительно лучше, стратегически, в долгосрочной перспективе, чем найти большую нишу на локальном (российском) рынке. Всё локальное – временно, всё мировое – навсегда. Включая, Яндекс с Гуглом.

В глобальном смысле, пока у нас успехи внутренние – будем гнать нефть и газ за границу тоннами в обмен на 1 коробку с Windows 7 или 1 Мерседес, пока не кончатся нефть и газ раньше, чем Windows или Мерседесы по завышенным ценам. А, сумеем интегрироваться в мировую экономику, заняв, свою нишу (включая CMS 1С-Битрикс), сможем получать доход (конкурировать) не только за нефть и газ, но и за интеллектуальные решения.

Чтобы интегрироваться, полагаю, не нужно развивать те собственные модули и компоненты в CMS, в которых мир нас уже сильно теснит – бесполезно. Наверное, выигрышнее думать о стратегиях интеграции с уже имеющимся в мире ПО (не столько локальным) и стандартами и тем подтягиваться до мирового уровня. Как я понимаю, если уже сейчас отвлечь силы на улучшение взаимодействия и удобство работы БУС с новыми стандартами HTML 5, CSS3 и другими – за это весь мир «спасибо» скажет и оценит CMS, а если бросить силы на улучшение интеграции с программой 1С, то «спасибо» то же скажут, но не весь мир. Но, это только мои предположения, что на самом деле важнее тактически и стратегически – сказать трудно, но совсем без глобальной стратегии нельзя и, как я понял из ответов, в 1С-Битрикс она есть, всё держится под контролем.

Из области антивирусов - взять бы тот же Outpost, отличный продукт, который по моему мнению превосходит касперского по многим показателям, для меня было откровением узнать, что это продукт, сделанный в России. А сколько таких "темных лошадок", завоевавших рынок "там", но неизвестных "здесь"?

Да, у меня Касперский вызвал нарекания, но на практике, я его не стал менять на другой.

Можно проще - а какие российские программы Вы купили для своего личного использования, установили у себя и очень рады как их бесперебойной работе, так и интерфейсу (в Vista или Windows7), приведите примеры, чтобы разговор не был беспредметным и "страна знала своих героев"?

С касперским окончательно распрощался в 2007 году, когда не смотря на его работу были украдены пароли от ФТП с моего компьютера и заражен ряд сайтов, в разработке которых я тогда участвовал.

Кстати вы жалуетесь на совмесимость с Vista и Win7, с Outpost такой проблемы не было - установив летом первую версию Win7 на ноутбук и обратившись в службу поддержки с вопросом о поддержке Win7 я сразу получил beta-версию, предназначенную для Win7. С того самого дня ни ондой проблемы с вирусами и малваре не было.

Но на самом деле суть моего комментария не в сравнении плюсов и минусов той или иной софтины, а в том, что успешные российсие разработки есть, но

а) они ориентированы на другую аудиторию (запад)

б) не всегда очевидно происхождение того или иного продукта (про аутпост я узнал это спустя почти год коммерческого использования, сайт у них кстати на битриксе).

1. Касперски, вроде, исправил ошибку в KIS2010, тормозящую комп.

2. А,